|

【胡杨林社区-闲云孤鹤-个人文章】

《浧》

□ 闲云孤鹤

2025-08-17 17:07

收藏:0

回复:0

点击:463

之前我发过一篇小文《郢》,一来是想认识这个字,二来也为解我自己心中的疑惑。于是就对“郢”进行了一番考究,并对这个字的来龙去脉作了解读。

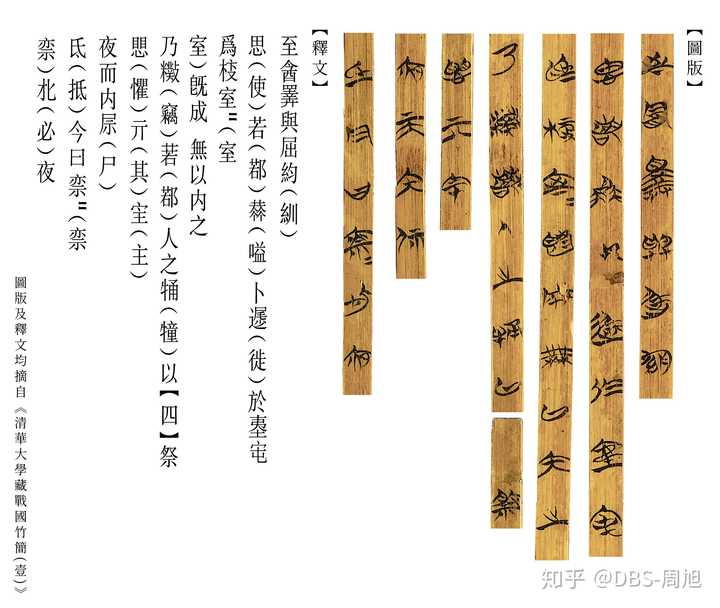

近日,阅读了《清华简》《楚居》一书的相关研究,发现《郢》文中的部分内容是严重错误的,当然这些内容当时也都是我查阅研究资料得来的。至于这部分内容,历史书及教科书怎么修改我管不了,起码我自己先修改了,因此才有了书写本文的动因。

在此我想与大家一起认识一下“浧”这个字,也根据最新考古发现来解读它。这样一是把对“郢”的解读正确过来,也为了补充一些《郢》那篇文儿的最新资料。一般的字典你查不到浧这个字,《说文解字》上,也没有。

《楚居》一篇在“清华简”中非常长,堪为9篇中较特殊的一篇。该篇内容一经问世,便引起学术界的热烈讨论。

《楚居》是研究楚国历史地理的重要出土文献。《楚居》主要记载了从商末到战国初期楚国先公(先王)居地的变迁情况,涉及到了楚国都城的变迁史,对于早期楚文化的研究具有重要的意义。

《清华简》《楚居》的简7—简8有这样一段文字:“武王酓(熊)自宵(徙)居免,众不容于免,乃溃疆浧之陂而宇人焉,至今曰郢。”

根据《廣韻》《集韻》等文献记载,“浧” 有多种读音和含义。它读 “yǐng” 时,意为泥滓;读 “chéng” 时,与 “澄” 同义,有澄清之意;读 “yíng” 时,为水名,也可指 “澱”。也就是说:浧是泥的意思,也泛指浅水的湖泊。疆浧是一个地名,也就是一片泥沼地或者浅水谭。

把简文的那段文字翻译过来就是:楚武王熊彻从“宵”这个地方迁居到“免”这里,武王驻扎免这里时(请理解我用驻扎这个词,因为楚国迁都次数太多了。)后因国势发展强大,“免”这个地方太小,容不下这么多人,于是修建附近的沼泽“疆浧之波(陂)”,扩大国都范围,自此以后楚王徙居之地和都城均称作“郢”。

《清华简》上简单一句话就交代清楚了“郢”这字的来历。郢字由浧变郢的过程正反映了古代楚国人改造自然的历程。

疆浧本是一泥淖之地,水泽之乡,把“浧”改造后,成为可供人居处的“郢”,故改水字旁为邑字旁。(邑为偏旁部首,作偏旁时变体为右耳旁。笔者)

“邑” 字初文见于商代甲骨文,甲骨文上部是 “囗”,表示城市或疆域,下部为跪着的人形,合起来表示人居住的城镇。本义为城市、都城,如 “城邑”“都邑”。

(楚武王于公元前 704 年前后在免地自称为王,开了诸侯僭号称王之先河。公开与周王室分庭抗礼,地位上与周天子平起平坐。显然免这个地方作为国都就小了嘛,起码盖一个像样的王宫理所当然。正好有疆浧这么一个水泽空地,改造一番,新城建起,多牛啊。于是就有了郢这个字作为楚国国都的专称,免郢又名疆郢、福丘,属于风水宝地,免算第一郢。楚武王、楚文王、堵熬、惠王太子(即简王)都居于此。自此郢这个字就成为了楚人的精神首都。)

在部分文献中,“浧” 可假借为 “盈”,取 “充满、饱满” 之意。这一用法源于古代汉字中 “音近义通” 的现象,“浧” 与 “盈” 读音相近,因此可通用。例如,在一些早期典籍中,“浧” 可能被用来表示水满或事物充盈的状态。

总的来说,“浧” 的核心含义围绕 “水” 展开,既指具体的水域,也可通过假借表示 “充盈”,其使用场景多与古代地理、文献记载相关。

在《清华简》未被发现,《楚居》竹简还未解读之前,以往所有解释郢这个字来源的说法,都是胡说八道。

二〇二五年七月十五日

|